Parte I

Esanatoglia 19 giugno 1955

Oggi nemmanco pare di stare a Esanatoglia.

Mai vista così tanta gente.

Mai viste tante macchine tutte insieme.

La memoria di alcuni dei presenti – ma solo alcuni, la solita esigua minoranza, cioè i meno distratti, i più puntigliosi, forse quelli a cui il presente in sé non basta mai – indugia sui ricordi per misurare l’eccezionalità del momento che stanno vivendo, nel confronto con altre occasioni solenni:

qualcuno di questi pensa alle feste dei due santi protettori sanCatallo e santaNatoja con le rispettive fiere, da sempre affollate perché ricche di merci varie e di bestiame;

oppure al Corpus Domini, che tra le processioni locali è una delle più sentite e più seguite, profumata e colorata dai fiori che il nostro giugno regala: rose canine, ginestre e ciuffi di scòtano;

altri ricordano le triennali de l’Addolorata, un intero ciclo, austero ma avvolgente, contornato di divertimenti profani che mitigano la cupa partecipazione ai sette dolori di Maria e attirano gente in gran numero, anche dal circondario;

altri ancora, di più ragguardevole età, si rapportano alle feste e alle ricorrenze civili, come quella dello Statuto Albertino che cadeva anch’essa di giugno ed era cara all’Italia monarchica e liberale e, ‘viva il Re!’, si risolveva in grandi parate in cui tutti venivano incolonnati, a cominciare dagli infanti dell’Asilo ‘Principe di Piemonte’;

c’è addirittura chi rispolvera il ricordo della ricorrenza del 20 settembre, quando ogni anno si abbinava all’anniversario della Presa di Porta Pia l’assegnazione di una non disprezzabile dote in lire a due giovani zitelle, dai 18 ai 25 anni, “di buona vita, condizione e fama”, retaggio seicentesco alimentato dalla cospicua eredità lasciata da Fra Paolo cappuccino ovvero il facoltoso Giovanni Pietro Vannucci, e la festosa cerimonia attirava frotte di curiosi, con il patriottismo che si mescolava alla voglia di scrutare, in trepida attesa del sorteggio, quella nutrita schiera di giovani ragazze da marito;

non mancano quelli che, per avversione o per taciuta nostalgia, azzardano paragoni con certe occasioni del ventennio fascista la cui riuscita però, occorre ricordare, era anche garantita dai metodi persuasivi allora in uso, per cui si andava a far numero per evi- tare discriminazioni se non addirittura purghe e ‘santo manganello’. Occasioni ordinarie, come ad esempio il Natale di Roma istituito al 21 di aprile per cercare di riassorbire e cancellare il 1° maggio, festa dei lavoratori, che era ‘roba da socialisti’, frutto della Seconda Internazionale. Altre invece straordinarie, come il conferimento al Duce Benito Mussolini della cittadinanza di esanatogliese onorario che, nel maggio del ’24, si svolse a cavallo tra sacro e profano “colla religiosa umiltà della celebrazione di un rito”, come volle scritto nella delibera l’allora Commissario Prefettizio Avvocato Ettore Fata.

No, no. Proprio no.

A memoria, nessuna altra occasione regge al confronto.

Mai vista tanta gente prima d’ora. Mai.

E poi, gente di certa importanza, che di solito è difficile che venga in posti come questo.

Autorità civili e militari, doppi petti e alte uniformi, tonache di parrocchia e paramenti di vescovado, costumi arrangiati per l’occasione e vestiti buoni della festa.

E ancora, reduci combattenti e non, giovanotti in divisa grigio-verde e scolaresche: soldati quindi, di ieri, oggi e domani.

Su tutto, tripudio di bandiere e gagliardetti sformati da plètore di medaglie. E il popolo, com’è d’uso, che serve da cornice, pur essendo il vero destinatario dell’intimo significato di tanto sfoggio.

Al suono della locale Banda, che calata in uno dei cicli meno esaltanti della sua lunga storia e con una formazione ridotta e in parte rimediata, per l’occasione si pregia della direzione del celebrato Maestro Pesci da Fabriano, sfila questa assemblea dalla piazza del Comune fino a lu Torione di Porta Sant’Andrea, dove altra folla attende.

Addì,

diciannove giugno millenovecentocinquantacinque, è giorno solenne:

si inaugura il Monumento ai Caduti di tutte le guerre.

Il tempietto è pronto: i lavori sono terminati appena da qualche giorno, e il biancore del travertino quasi luccica nonostante la giornata nuvolosa lo nasconda al sole.

Il cantiere di quello che sembra destinato a diventare un simbolo posto all’ingresso dell’abitato, quasi scalzando la ormai vetusta porta, ha funzionato sotto lo sguardo vigile, curioso e spesso impertinente dell’intero paese.

Qui, da Li Sedìni, nel crocevia dove da secoli, fin dai tempi in cui v’era il ponte sul fossato che lambiva le mura del castello, s’intrecciano gli sguardi e le voci di tutti i destini del paese, lavorare ad un’opera così non può dar tregua.

Un palcoscenico per chi vuol far bella mostra dell’arte che esercita, ma anche un supplizio, esposti come si è alle punture degli occhi e delle lingue.

Ma tutto sembra aver funzionato nei modi giusti. Il Monumento è finito.

Già da alcuni anni ormai gli spazi fòri porta stanno cambiando radicalmente.

Fuori dell’antico torrione di Sant’Andrea, che la popolazione, con una ribellione quasi corale, una specie di sommossa popolare, qualche decennio prima aveva difeso con successo dal maldestro tentativo di demolizione che gli amministratori di allora avevano deciso, è come se si fosse concentrata l’ansia di cancellare il recente passato. Sembra quasi che più di rinnovare l’immagine dell’ingresso del paese, si sia cercato di uscire fuori dalle mura come per evadere, proiettando lo sguardo verso il futuro, verso la rinascita.

Quegli spiazzi ai lati della porta del paese che per secoli erano rimasti pressoché immutati e utilizzati come butti, letamai, depositi temporanei di fascine, e poi anche spiazzo per la plurisecolare passione del gioco della palla, e che successivamente, per l’uso sopravvenuto, erano diventati i Campi della fiera, si offrivano ad essere ridisegnati dalle nuove esigenze, dalla vita che lentamente si rimetteva in moto.

Così il Campo della fiera sud, che volgeva verso il ponte della Sfercia, il Campo centrale che era all’altro lato, e terminava dove un tempo era la Chiesa di San Rocco, e il Campo della fiera nord, lo spiazzo soprelevato, che proseguiva fino all’ampia curvatura della strada nuova della Rocca, e che per molto tempo ancora avrebbe mantenuto nell’uso comune il nome di ‘jócu de lu palló’ perché su quella spianata maturò il passaggio dall’antico gioco della palla al moderno calcio, nel giro di pochi anni avevano assunto un dignitoso decoro. Dopo il primo timido intervento degli inizi del novecento con cui s’era livellato il terreno e costruito qualche muretto di delimitazione a marcare gli spazi più di quanto potessero fare le ‘castagne marine’ che erano state piantate ai limiti della strada, per oltre mezzo secolo era rimasto tutto fermo. Poi, nel secondo dopoguerra, prima l’asfaltatura della strada nel ‘50, quindi, tre anni dopo, con un “cantiere scuola di lavoro per lavoratori”, come si chiamavano gli interventi straordinari postbellici “a sollievo della disoccupazione invernale”, furono costruiti i muri di contenimento, le balaustre e li Sedìni. Il lavoro per una quindicina di operai, un paio di mesi, al costo di 300.000 lire.

Ora, col Monumento, l’intera zona viene ad avere una sistemazione definitiva e una sorta di consacrazione.

Nel ricordo di tanti patimenti, anche Esanatoglia ha finalmente il suo ‘tempio della memoria’, per ricordare e celebrare, ma anche uscire definitivamente da quel mezzo secolo di follie.

Voluto fortemente da alcuni di quelli che le guerre le avevano vissute in prima persona, sulla propria pelle, riuniti nell’associazione dei Combattenti e Reduci che, attingendo allo slancio dei suoi iscritti, ai contributi pubblici e privati, al volontariato, aveva impegnato un paio di anni per riuscire nell’intento. L’ingegnere Giulio Pansironi, la cui genialità nel concepire strutture, anche complesse, non sempre era pari all’attenzione nel valutare l’esuberanza talvolta anche invadente delle sue creazioni (basti pensare alla “croce – faro” con cui, di lì a qualche anno, avrebbe stravolta l’austera e plurisecolare quiete dell’Eremo di San Cataldo), aveva accolto con piacere l’incarico di progettazione.

Romano, ma di madre nativa di Esanatoglia, vi si era profuso a capofitto con tutto il suo repertorio mistico che ben si adattava allo scopo. L’estremo sacrificio, la vita di tanti giovani offerta alla patria: non poteva esserci migliore occasione per sciogliersi nella poetica del martirio attraverso i temi spirituali notoriamente a lui cari.

Aveva ideato, perciò, una sorta di tempio e aveva previsto di incastonarlo ne Lu Murillu di Piazza Cavour, davanti a Santa Maria. Facendosi ispirare forse proprio dal luogo, la piazza cuore del centro dentro le mura del borgo incastellato, e Lu Murillu stesso, che era d’uso utilizzare da tempo immemorabile come luogo d’incontro per riunioni, pubbliche assemblee, comizi, in cui si andava ad arringare la folla, e col suo sontuoso vocabolario, l’aveva inizialmente titolato “Arengario della Fede”.

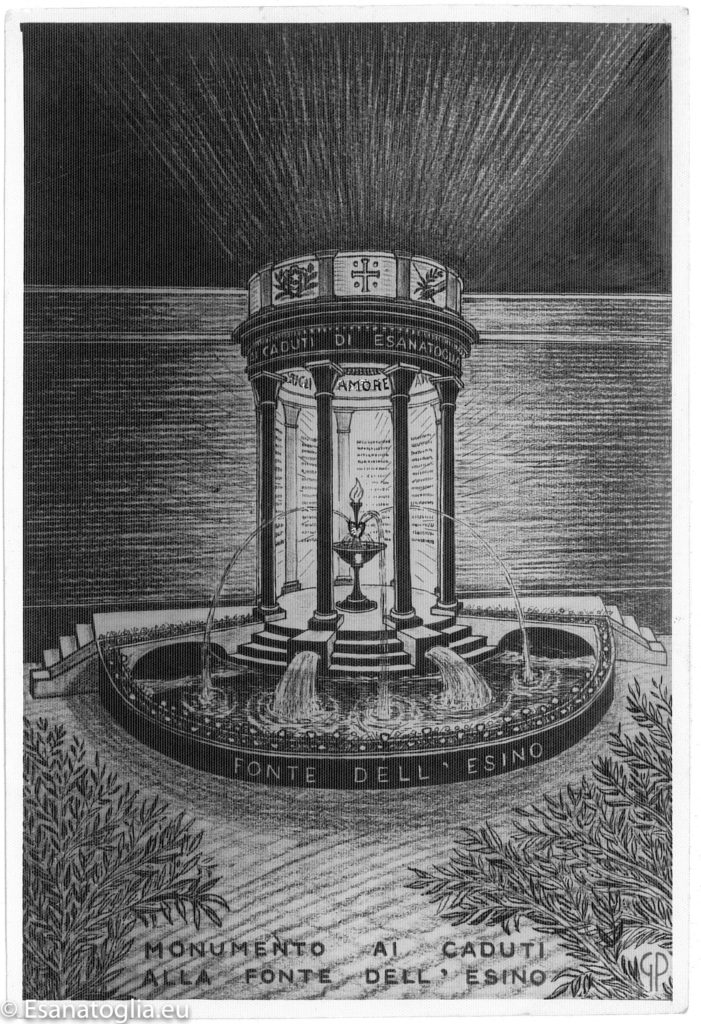

Nel bozzetto presentato ai committenti, sulla corona del fregio recava all’esterno la scritta

“AI CADUTI DI ESANATOGLIA”

e all’interno avrebbe inciso

“L’AMORE DEL POPOLO CORONA IL SACRIFICIO”.

In sommità campeggiava una croce di Gerusalemme, posta tra la corona d’alloro della Repubblica e lo stemma del comune. Le acque che copiosamente zampillavano, confluivano in un’ampia vasca semicircolare sul cui bordo campeggiava la scritta

“FONTE DELL’ESINO”.

Con il fervido misticismo che improntava la sua vita – e anche la sua opera, quando non si trattava di prosaici ponti ferroviari – così aveva inteso, nel tergo del bozzetto, riassumere lo spirito della sua creazione, quasi illustrandolo come in didascalia: “In lotte e vie diverse, dall’errore del mondo ci elevò una Fiamma sola. Come colonne d’un sol tempio, Amore ci corona ed unisce. La parola attinga al muto Sacrificio; scavi, come la fonte, il primo solco, accolga altre linfe, e la terra, degli schiavi all’oro e alla violenza, a CRISTO volga, Libertà, Fine. Siano a voi sostegno, a voi giudizio. L’Armonia superna sgorga col Sangue, che dal sacro legno feconda il seme della Vita eterna.”

L’Associazione committente, composta da gente poco incline ai trasporti lirici e non avvezza alle simbologie ardite, aveva però preferito meno ènfasi e una posizione diversa seppure ugualmente evidente e prestigiosa. Lu Murillu era troppo legato al ricordo del primo aprile del ’44, quando tanti esanatogliesi erano stati costretti ad assistere muti e impietriti alla rappresaglia nazifascista con la fucilazione di Vito Pistola e Amos Ubaldini. Ricordare i militari caduti nelle guerre, in quella piazza, avrebbe significato mescolare storie diverse, sovrapporre visioni divergenti, stimolare discussioni su questioni mai risolte.

Era stato quindi deciso di spostarsi all’ingresso del paese con una struttura a tuttotondo che conservava gli schemi del progetto originario adattandosi alla nuova collocazione, mantenendo l’elemento dell’acqua come simbolo di vitalità e di purificazione nonché di richiamo alle sorgenti dell’Esino, ma semplificando nel complesso tutto l’impianto.

Anche la descrizione era stata sfrondata e, nella cartolina stampata per l’inaugurazione, s’era ridotta a un più sintetico “Sul Sacrificio, Fonte della Vita, / s’eleva il Tempio ed è corona Amore”, ed in quelle successive “Sia la nostra armonia tempio d’onore / al Sacrificio e fiorirà la Terra”.

Tra la folla, accalcata davanti alla Porta, all’Incrocio e lungo via Cesare Battisti, c’è anche Lao.

In una delle rare fotografie che ci restano della giornata, qualcuno sostiene possa riconoscersi in quella figura al centro, còlta nell’atto di aggiustarsi l’elmetto da fante del 15-18 che, ricordano in più d’uno, sfoggiò quel giorno. Ma non v’è certezza che sia lui.

Di certo Lao non partecipa al corteo. Cammina male. Ha ormai quasi ottant’anni. Esce poco e con sempre maggiore difficoltà. Arranca, si spolmona. Ma è un’occasione a cui non poteva mancare, anche se tutta questa gente, di cui tanta de fòri, lo disorienta e lo mette in imbarazzo. Comunque è lì e ascolta.

Il discorso dell’austero Andrea Ribechi, segaligno Cavaliere, Segretario della locale Sezione della Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, sembra riferirsi più che altro alla storia recente. L’ultima guerra, la seconda, è finita da dieci anni ma sembra l’altro ieri, e nonostante da tempo ormai si ripeta che si è voltata pagina, ogni discorso lascia trasparire un senso di incertezza perché tanti problemi sono ancora irrisolti, a partire da quello della pacificazione. E l’oratore ricorre più volte a questo termine, e ripetutamente parla di “concordia”, “riconciliazione degli animi”, scandendo queste parole e incorniciandole con brevi pause di silenzio per amplificarne il suono e il senso.

Come tanti altri, anche Lao, per quanto ne può capire, sa che quelle parole sono pesanti e nascondono tanti significati e tante verità. Che sotto sotto cova, e coverà per chissà quanto ancora, il rancore, l’astio reciproco. Perché il fascismo e la sua guerra hanno lacerato i rapporti, gli animi, le vite; tutti sono stati in qualche modo investiti, tanti travolti. Anche se, in verità, in questo frustolo d’Italia, non ci sono stati fatti eclatanti, né particolari orrori, se non in quell’ultimo periodo della guerra quando diverso sangue è scorso e ancora, silenziosamente, ci si interroga sul perché. Ma tanto è bastato, anche da noi, per rendere aspri i rapporti, scompaginare quella apparente quiete che sembrava avesse regnato fino ad allora.

E non si può pretendere che venga da tutti dimenticato che Ribechi, in un passato troppo prossimo ancora, fu Segretario della locale sezione del Partito Nazionale Fascista fregiandosi anche del titolo di Centurione, cioè comandante di una centuria della Milizia, nonché per lungo tempo Podestà; così che quando, davanti a tutta quella folla, egli fa suonare alta la sua voce rasposa e acuta, esaltando “la pace nella giustizia, nella libertà, nella gioia del lavoro, nell’ordine e nella disciplina, sentiti e non imposti…..”, Lao si guarda intorno e, tra i tanti che annuiscono, incrocia anche espressioni stupite e qualche sguardo beffardo di chi lo ricorda segretario in camicia nera.

Il Sindaco, Filippo Zampini, che è accanto all’oratore, mantiene inalterato il piglio che lo contraddistingue. Anche lui, è risaputo, è di diversa sponda politica rispetto al Cavaliere, ma è lì, cinto dalla fascia tricolore, a rappresentare le istituzioni. E’ quindi impenetrabile, nascosto dai suoi occhiali scuri che ne schermano lo sguardo.

Nonostante catturi l’intera platea l’imperiosa conclusione con cui Ribechi si rivolge proprio al Sindaco consegnandogli simbolicamente il Sacrario e augurandosi che “ivi sia il punto d’incontro fra tutti noi per deporvi insieme ogni rancore e vendetta”, pensa Lao, come tanti, che il Cavaliere come sempre ha le parole adatte, ma che non sarà per niente facile e che anche a distanza di un decennio la partita sia ancora aperta.

Mentre ormai chiusa, invece, e consegnata alla storia è l’altra mattanza, l’altra guerra, quella da cui tutto è cominciato. La guerra Prima, la Grande, che portò al fascismo e quindi alla guerra del fascismo. Una guerra ormai lontana, di un altro tempo. Certo più ‘grande’ la Seconda, che è stata totale e ha investito tutti i territori, arrivando fin dentro le nostre case. La Prima no, bisognava essere lì, nelle zone di guerra, immersi nel fango o sprofondati in metri di neve, bisognava essere lì a patire le pene dell’inferno per poterne capire fino in fondo il significato. Per tutti gli altri, anche se comunque coinvolti, negli affetti, nel dolore, nella fame e nelle privazioni, il fronte di guerra, con la trincea che ne diventò il simbolo, era stato comunque un racconto.

E Lao, in cuor suo, poteva vantare il ricordo d’essere stato partecipe e anche artefice in gran parte di quella narrazione.

Ora che la banda fa salire le note su cui la scolaresca attacca con “il Ppiave mormorrava calmo e pplacido al passaggioooo…”, si volge verso i combattenti e reduci più anziani disposti ai lati del Monumento.

Ce ne sono che hanno poco più di cinquant’anni, perché erano partiti giovanissimi, e altri vecchi quanto lui. Scorre lo sguardo su quella schiera Lao, e s’accorge che quasi per tutti loro conserva un ricordo, un particolare, un racconto che li lega alla Grande Guerra.

E la ricorda, quella Guerra, che lui ha sempre sentito con la stessa intensità di un soldato al fronte, anzi, a volte gli sembrava d’averla vissuta più di tanti che avevano indossato la divisa, d’averne patito le pesanti conseguenze, anche se per interposta persona. Era così: aveva ancora la mente ingombra di ricordi, nomi di luoghi, di battaglie, storie di uomini, quasi fosse stata la sua Guerra.

Pur non essendosi mai allontanato dalla terra in cui era nato, avrebbe potuto raccontare particolari che a volte anche molti dei diretti interessati avevano ormai rimosso.

Ripensa ai tanti che aveva conosciuto e che vide partire per il fronte e mai più tornare.

Torna allora lui a quei nomi, incisi nella semplice lapide collocata sulla facciata di Palazzo Silvani, nella piazza di Santa Maria. Quella lapide che ormai appariva scarna, immiserita dalla maestosità del nuovo Monumento.

La lapide che Lao considerava come il riassunto della sua guerra.

Avrebbe voluto raccontare di quei tempi ma non ne ha avuto modo, e forse neanche l’ardire; quale credibilità per una ‘Storia secondo Lao’ per il racconto di uno che ne aveva ‘sparate’ tante in vita sua ?

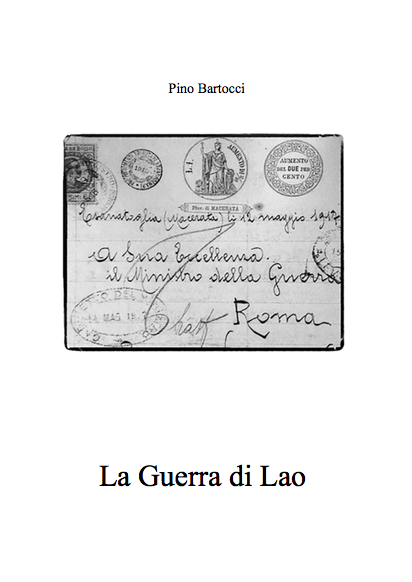

Ma, com’è nella vita d’ogni uomo, ha lasciato tracce Lao, segni del suo passaggio. In particolare di quel periodo, quando milioni di uomini furono trascinati in quell’abisso che fu la Prima Guerra Mondiale. Documenti, ricordi, racconti. Tracce, le sue, che meritano di essere raccolte, riordinate ed elaborate. Filo sottile, lo stame di una vita che intreccia il vero e l’improbabile, la parola scritta e il pensiero inespresso.

Senza pretendere assoluta corrispondenza rispetto a quanto avrebbe fatto e detto lui stesso, proviamo a entrare dentro. Abile nel ricostruire le vicende di un letterato, a lui tanto lontano quanto da noi lo è Lao, Tynjanov diceva, “Dove finisce il documento, comincio io”. Perciò, carte alla mano e col beneficio che il racconto ci concede, attraverso Lao sfogliamo qualche pagina della storia di questa nostra terra.

Ricordando a noi stessi, davanti alle pretese di rettitudine e di linearità delle nostre vite, che spesso è nelle vite storte che troviamo un lampo di luce, una scossa.

E quella di Lao, storta quanto il suo corpo, può essere occasione per raccontare la Grande Guerra, la sua e quella degli esanatogliesi e ricordare, in particolare, quelli che non tornarono.

E allora, quel giorno del ’55, mesto e festoso, immaginiamo Lao:

tornare col ricordo a quarant’anni indietro, ché tanti nel frattempo n’erano trascorsi, con sopra un’altra guerra;

temere, come sempre, il rischio di non essere creduto;

abbandonarsi al suono della tromba solista che con ‘Il Silenzio’ vela il brusìo della folla d’intorno;

e pensare infine che, fosse per lui, così si andrebbe a cominciare:

“a Esanatoglia, e non esagero, in quell’anno eravamo 7251. Anzi, 7250 più uno……”

Lao

Ben Menachem sta tessendo le lodi divine: “Dio ha fatto tutto bello…”. L’eretico di turno, in vena di beffe, lo interrompe: “Ah, sì, Ben Menachem, e tu con la tua gobba, anche tu fai parte delle meraviglie della creazione?!”. Il nostro non si perde d’animo: “Certo, mio caro: come gobbo sono assolutamente perfetto…”.

(Storiella ebraica)

Nel paese di cui si parla, al primo di gennaio di quell’anno cruciale che fu il 1914, all’anagrafe del comune si contarono gli abitanti in numero di 2751 e non 7251 come avrebbe detto, invertendo furbescamente le prime due cifre, l’incorreggibile Lao.

Esagerazione a parte, accogliamo però la scomposizione che lui stesso avrebbe proposto: quindi, 2750 più uno, erano gli esanatogliesi, poiché come ebbe più volte a precisare, si riteneva proprio lui quell’uno, quell’avanzo.

Si sentiva, nei fatti, diverso. Tra i disgraziati, il più disgraziato. Al tempo, come lo era stato per i tempi passati, la vita era ancora difficile per tanti, e tanti potevano aspirare ad attribuirsi quella supremazia della sofferenza.

Ma chiunque si fosse proposto di rivendicarla, per dolersene o, perché no, farsene vanto, a fronte di qualche personale stato di disgrazia – da una difficoltà economica a una pena d’amore, da una prostata gonfia a una gravidanza perigliosa – sarebbe stato sopraffatto da Lao con un perentorio e tacitante “e ddill’a ‘mme!..” che solitamente, a meno che non urtasse qualche particolare suscettibilità, strappava una risata bonaria, un quieto pensiero, che era in fondo ciò che lui cercava. E Stanislao Cambriani, per tutti e per sempre Lao, figlio di Giosafat e Angela Spitoni, nato nel settembre del 1876 al civico 38 del Corso ma cresciuto e vissuto su la Rocca, era proprio diverso, anche diverso dai diversi, e all’epoca ve n’erano in avanzo: struppi di diverso grado per disparati sciancamenti, rintorcimenti, moncature e altre dolenti marchiature di morbi al tempo non ancora curabili.

E poi, in consistente numero, vittime di demenza e altri disturbi della mente e dello spirito, definite nelle più svariate sfumature: come sempliciòtti, mattarélli, storzùni, pasci, matti furiusi e altro ancora. Tanti segnàti – dalla mano divina, s’intendeva – a cui era d’uopo attribuire impietosamente furbesche e ingannevoli maestrìe e una congenita malignità da cui tutelarsi, come sentenziava l’adagio popolare “Disse Cristu all’Apostoli sua: Dio ve scampi da li segnàti mia”.

Ma Lao era un animo buono, ‘npézzu de pà, e non era certo facile attribuirgli questo luogo comune.

Il suo segno era una corpo martoriato da un evidente rachitismo che lo storceva deformandone la postura e facendogli assumere strane posizioni, come di chi resta assalito da pruriti alla schiena.

Nascondeva lo sconclusionato disordine del suo corpo in un abbondante ferraiolo (d’estate era una mantella leggera) che faceva abilmente vorticare dandosi così una dimensione incerta, un volume indefinito e semovente.

La malattia lo aveva colto nella prima infanzia e con quel nomignolo che contraeva il suo imponente nome e suonava quasi fosse un lamento, crebbe, come spesso capita nei casi in cui la sofferenza sovrasta tutto il resto, in un mondo suo, separato, dove s’insinuò, complice una certa qual stravaganza tipica dell’intera sua famiglia, un concetto alterato della realtà, una straordinaria capacità visionaria e una altrettanto straordinaria propensione all’iperbole. Insomma, per semplificare, uno che le sparava grosse.

Forse riflettendo su di sé e le sue pene, maturò la convinzione che la vita stessa, comunque la si guardasse, non fosse altro che uno sproposito, un’esagerazione.

Questo fu il suo vero e fondamentale segno, quello distintivo, quello per cui ancora oggi qualcuno lo ricorda, essendosi egli stesso trasformato nel tempo e nella memoria paesana in una sorta di luogo comune, la figura emblematica dell’esagerazione, a volte dello sproloquio.

Una specie di folletto, un mazzamuréllu, una parazzula anche se queste definizioni suggeriscono un impeto in movimento, cosa in cui Lao, a motivo della sua sciancatura, non eccelleva certo.

Era sì, nonostante i suoi limiti, un pellegrino instancabile e senza meta, ma con fatica trascinava quel corpo, e in realtà, gli era più congeniale la quiete o almeno la lentezza.

Aveva però, questa sua particolare inclinazione, il potere di animarlo e di imprimergli un che di frenetico, nonostante il movimento lento.

Era di fantasia il movimento di Lao; lasciava correre l’immaginazione inducendo gli altri, se disposti ad assecondarne lo stimolo, a prender parte nel suo mondo smisurato.

Lo si poteva allora seguire in uno dei suoi voli dagli scogli di San Cataldo, quando raccontava di quei lanci nel vuoto con una specie di sottanone di cui stringeva saldamente i lembi, e delle sue dolci planate, grazie a quell’improvvisato paracadute, vicino al Camposanto.

Oppure quando, sempre da San Cataldo, appollaiato sul costone sopra la chiesa, staccava sassi dalle balze rocciose e li tirava in direzione del paese, e poi, nel racconto, scendeva coi suoi ritmi a valle in tempo per sentire il rumore di quei sassi che cadevano sui tetti delle case.

Si poteva scorrere con lui lungo il corso dell’Esino quando si faceva trasportare dalla corrente ritto sugli zoccoli che, nel suo racconto, gli garantivano, diceva, lo stesso galleggiamento di una zattera.

E se si accettava l’idea che tutto è relativo, si poteva anche ascoltarlo e un po’ farsi rapire dalle infinite tràppule sparate con candore a infrangere i concetti di tempo e di spazio, ad oltrepassare i ragionevoli limiti di ogni dimensione. Le fave del suo orto erano talmente lunghe che per essere contenute in un canestro dovevano essere spezzate in sette parti. Si parlava di funghi e dal paese lui li vedeva crescere sulla cima di Gemmo e chiedeva silenzio per meglio ascoltare quello che solo lui percepiva dalla lontana montagna, il fruscìo dell’erba smossa dallo spuntare di porcini e prataioli.

Di qualsiasi argomento s’impicciasse, in qualsiasi storia rimanesse impigliato, sfoderava qualche perla dell’arte che aveva sviluppato; che non era però scempiaggine gratuita, né tronfia spacconaggine, ma senso del paradosso e calcolata arguzia.

Ingannava la realtà delle cose con il suo eloquio che era una incessante ”scantafavola” e che spesso sciorinava addirittura in rima.

Assai lontana è la figura del classico zimbello, dello scemo che sembra debba appartenere a ogni villaggio.

La gente con lui si divertiva, certo, anche con quella perfida bonomia con cui ci si accosta ai diversi; e lui, a parere di chi lo conobbe bene, mostrava di divertirsi con la gente, spesso con quell’ironia con cui i diversi affrontano il mondo che li marchia.

Ma Lao non era solo questo. Ancora più diverso. Sapeva, infatti, leggere e scrivere. Di più ancora: padroneggiava la lingua, scritta e parlata, con una certa disinvoltura, e questo era un fondamentale complemento del suo mondo visionario. Forte di questo suo talento, nei suoi scritti – nel poco che purtroppo resta, cioè istanze varie, petizioni sui più disparati argomenti, accorate suppliche, brandelli di un opera che non possiamo che immaginare vasta – dimostrava proprietà di linguaggio e decorosa abilità compositiva. Anche la semplice richiesta di un sussidio era pretesto per esternare questa dote che all’epoca era piuttosto inusuale e riservata a pochi. A spanne, quattro su dieci erano analfabeti totali. Degli altri sei, quattro almeno leggevano a stento e a stento scrivevano.

Costretto fin da bambino a combattere la realtà che gli era ostile, si abbandonò alla lettura e ad una delle sue incontrollabili conseguenze: l’immaginazione.

E l’esuberanza degli anni che dovrebbero essere i migliori, castigata dalla malattia ormai cronicizzata, la riversò intera nel leggere tutto ciò che gli capitava a tiro.

Verso gli inizi del secolo all’incirca, la sua carriera di disordinato lettore subì una svolta. Il suo carattere estroverso lo portò a stringere uno strano sodalizio e una inconsueta frequentazione con Sor Luigi Zampini titolare della ‘Premiata Manifattura Pellami Zampini Francesco’. Sor Luigi, pur se sempre indaffarato tra pellami, lane e derivazioni d’acqua, e alle prese con commerci che, anno dopo anno, aumentavano e tendevano a sconfinare fuori dall’Italia, aveva allacciato con lui un rapporto un po’ speciale.

Forse un legame sincero, o forse uno di quelli che spesso i potenti, i primi, tendono a stabilire con gli ultimi, contornandosi con ostentazione di qualche reietto, di qualche avanzo, per mostrare a sé stessi e agli altri la loro capacità di benevolenza, o per garantirsi uno scudo ai rimorsi di coscienza.

Comunque fosse, l’aveva ormai preso in simpatia, seppur con il consueto austero distacco con cui teneva a bada, in genere, ogni altra persona. Bonariamente sfotteva Lao e scherzava sulle sue astruserie di cui, appena poteva, chiedeva qualche aggiornamento; e il mattacchione, non si faceva pregare e riusciva qua- si sempre a strappare un sorriso a quell’uomo altrimenti serio e compunto.

Un aspetto miserevole degli ultimi – spesso la vera miseria – è quella di sentirsi sodali dei primi, dei potenti, solo per il fatto di ricevere da essi una minima confidenza, un contatto, un accenno di considerazione. Lao, oltre a questo inevitabile, intimo e illusorio piacere, riceveva però da quella frequentazione anche un beneficio reale per la sua grande passione di lettore. Poteva liberamente sfogliare la stampa quotidiana e deliziarsi con le riviste letterarie, dispense tecniche e rotocalchi illustrati che arrivavano in Conceria. Da un paio d’anni anno poi gli era consentito l’accesso a uno stanzino nei pressi della Direzione. Sor Luigi vi conservava tanti libri appartenuti al suo secondogenito, Oddo, che era stato un gran lettore e uomo colto. Se n’era andato giovane, Oddo, a ventiquattro anni, nel 1910, per ‘fatal morbo’. Per naturale inclinazione avrebbe volentieri fatto il giornalista, lo scrittore o il professore di qualche materia letteraria; suo malgrado, le superiori ragioni organizzative lo vollero ragioniere nell’azienda di famiglia.

In quella stanza, oltre ai libri, Sor Luigi accumulava anche giornali e riviste che Oddo seguiva e a cui, quasi a voler tenere in vita un filo che lo legasse ancora al figlio, lui continuava ad essere abbonato. In un paese che in prevalenza era di inarfabèti, lì dentro circolavano riviste che stavano formando la cultura nazionale del tempo, come “La Critica”, o “La Voce”; Oddo aveva avuto contatti diretti con personaggi come Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini.

Insomma, un mondo a parte, di cui certo Lao non si capacitava pienamente. Erano per lui cose difficili, ma ne intuiva però l’importanza, ne percepiva quasi una sorta di sacralità.

La visita di Lao in Conceria era da un po’ di tempo quasi un rito quotidiano. Una mezz’oretta almeno per una rapida sbirciata: titoli, foto con didascalie, stralci di articoli qua e là, ché poi a rielaborare il tutto ci pensava lui.

Si aggiornava così – come diceva – su quanti spropositi ci fossero in giro per il mondo, e cercava di assorbire materiale che gli tornasse buono per gli spropositi suoi.