Capitolo I

“In ossequio, ed esatta esecuzione de’ Decreti, emanati dalla Sacra Congregazione della S.R. e Universale Inquisizione, sotto li 13 Marzo 1625, e li 5 Luglio 1634, e secondo la spiegazione della Santa memoria d’Urbano VIII, sotto li 5 Giugno 1631, dichiaro, e protesto, proporsi da me tutte le cose sopradette, non come approvate dalla Santa Sede Apostolica, ma puramente, come appoggiate alla sola autorità di quelli, che le hanno riferite, in conseguenza di semplice Storia umana”.

(Fra Giovanni da Belvedere – 1723)

Introduzione

In questo nostro tocco di terra, che sempre più appare mostrarsi incline (poiché ci viviamo, a noi sembra che ciò accada in misura maggiore che altrove, di certo con la tranquilla spavalderia di chi si ritrova ad emulare i modelli che oggi dettano legge) a conceder potere e tributare onori sulla base della ricchezza, intesa esclusivamente come disponibilità di denaro (il quale poi, è noto, nel perverso accoppiamento con il potere stesso tende viziosamente a riprodursi, levitando con fattezze sempre più deformi e ripugnanti), disconoscendo altre doti (la sapienza, la correttezza, la pulizia interiore, il rispetto degli altri, l’equilibrio naturale, ecc. ecc.) ed anzi, spesso temendole e contrastandole,…

…in questa nostra terra – quindi, dicevamo – si tende, pur senza esserne consapevoli, a dimenticare il passato, o peggio ancora all’illusione di celebrarne i fasti, molto spesso ipotetici, trattenendone insignificanti reliquie, testimonianze opportunamente scelte in modo da pacificare le coscienze, sdolcinati quanto ipocriti ricordi, pura melassa.

Sprofonda invece nell’oblìo tutto ciò che, spremitura della storia, in qualche modo contraddice l’oggi, lo pone criticamente in discussione, ammonendoci con esempi di rapporti diversi tra gli uomini e tra questi e il mondo.

Viviamo, sulla nostra pelle, equilibri forse irrimediabilmente infranti: ci sentiamo perciò tra quelli che cercano, pur tra mille contraddizioni, di coltivare la memoria storica non solo come trastullìo di cimeli ma come lezione di vita.

Accade così che andando (per passione, ma anche per bisogni più complessi e profondi) a disseppellire le testimonianze che il passato ha sparso un po’ dovunque e che costituiscono la sua eco infinita, ci si può imbattere in storie che seppur calate in una dimensione apparentemente a noi lontana, inducono ad una qualche forma di riflessione sul disagio di vivere un’epoca in cui domina sempre di più lo smarrimento.

È il flusso della storia che, seppur origina diverse letture, impone comunque l’attenzione e sollecita il pensiero: è utile assecondarlo. Ci fornisce spunti a riflettere su ciò che ci ha preceduto, un ausilio per comprendere cosa abbiamo ricevuto dal passato e chiederci, almeno ogni tanto, cosa intendiamo lasciare al futuro.

Non ingannerà di certo la prosa, che ora indulge al resoconto storico, ora si abbandona ad incauti lirismi, quando addirittura non si lascia tentare dagli infidi e impervi terreni di teorie profonde; queste pagine vogliono solo consegnare, ai pochi che in questo paese vivono e a quelli che ad esso sono in qualche modo legati, la testimonianza di un passaggio, di una vita particolare che ci restituisce l’immagine riflessa di tante altre vite, una storia semplice che apre una finestra sulla Sant’Anatoglia del seicento.

È il recupero di alcune particelle d’esistenza che l’incuria ha inghiottito, ma che le bizze del Caso hanno riportato alla luce. Vi si racconta di frati, umili cappuccini, visionari figli di questa terra, di vertigini spirituali e miracolose guarigioni, di ingenue èstasi, e di toccanti stravolgimenti interiori, di patimenti di vario genere; vite dense di avvenimenti tali che ciascuno, potendo misurarvi le proprie credenze, giudicherà, ma che, senza dubbio, si pongono in quella attraente linea di confine tra la luce che i credenti, spesso con un automatismo che non sempre giova al sentimento religioso, associano alla santità e l’ombra con cui tutti gli altri, volenti o no, avvolgono ciò che non riescono a spiegare, pur rimanendone avvinti, talvolta perfino turbati.

Per chi, a causa dell’imperizia di chi scrive o dell’intangibilità delle proprie convinzioni, resterà del tutto insensibile, valga per lo meno come una delle tante testimonianze del passato di questa terra.

Questo, dopotutto, resta l’intento principale.

Le Fonti

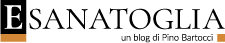

– principalmente, la “Riflessione Historica sopra la Vita, e Gesti del Servo di Dio F. Gioseppe da Sant’Anatoglia il Giovane, Laico Professo della Serafica Religione de’ Frati Minori Cappuccini di SAN FRANCESCO della Provincia della Marca” di Padre Giovanni da Belvedere, edito a Pesaro nel 1723;

– poi, il compendio di tale “Riflessione”, con l’integrazione della vita del primo Fra Giuseppe, ad opera di un non meglio specificato “Sacerdote del medesimo Ordine” edito a Iesi nel 1736 col titolo di “Vite de’ due Servi di Dio F. Giuseppe Seniore e F. Giuseppe Juniore da Sant’Anatolia, Laici Professi Cappuccini della Provincia della Marca”;

– ed ancora, le frammentarie notizie sparse, in gran parte senza alcun ordine, nelle antiche e polverose carte che nell’Archivio Storico Comunale il tempo lentamente sciupa;

– le spigolature, ancor più frammentarie e occasionali ‘rubate’ nel corso di scorrerie in archivi e biblioteche delle nostre zone, ove, pur in assenza di polvere, non meno intensa è l’azione disgregatrice del tempo;

– studi e storie di vario tipo i cui argomenti possono in qualche modo essere ricompresi in una o più di queste parole chiave: seicento, frati, miracoli, santità, medicina, credenze popolari;

– infine, seppur in misura marginale, le conoscenze dell’argomento che alcuni anziani hanno ereditato dai racconti dei loro avi, dai toni naturalmente cangianti per gli innumerevoli passaggi di bocca in bocca, da prendere come pagine di un inconcluso romanzo collettivo, in continua mutazione, un’opera aperta a cui la nostra fantasia s’è prestata a concorrere in dettagli, divagazioni, sottolineature.

Questo il materiale che ci consente di ricostruire sommariamente alcune vicende che hanno avuto come scenario principale il nostro paese, ma la cui eco si diffuse per ampie zone dello Stato Pontificio.

Postfatto (circa due secoli dopo…)

Con le catene ai polsi, rannicchiato sopra un cartoccio di ruvidi teli e coperte bisunte in un angolo sul ponte del vascello, a diverse ore ancora dall’isola in cui avrebbe scontato venti anni per l’uccisione di Roberto Ardenti, Gioacchino rigirava tra le dita una pezzoletta di tela grezza che dal giorno dell’arresto aveva sempre chiesto ed ottenuto di avere con sé, legata al collo con un sottile laccio di lana, come uno scapolare.

S’accorse che il mare, di cui prima d’ allora ignorava il colore, straccava lo sguardo e sperdeva la rabbia; un senso ebete di resa, estraneo al suo carattere, lo stava avvilendo.

Dopo i silenzi sprezzanti con cui aveva affrontato il processo, con l’inutile tentativo di scagionare due dei suoi figli, Romualdo e Nazzareno che come lui erano in viaggio verso altre galere del Regno, sentiva ora il bisogno di parlare.

Sollevandosi appena dal covaccio, provò a raccontare ai Carabinieri Reali di scorta che quello scacco di tela marrone che aveva in mano era la reliquia benedetta di un uomo buono, di un santo, uno della sua famiglia, un frate cappuccino ch’era vissuto duecento anni indietro e che gli avrebbe dato forza per sopportare i patimenti che lo attendevano, la fatica di sopravvivere ai lavori forzati. Il racconto era stentato, biascicato a mezza bocca; parlava di altri frati, di altri santi in famiglia, di prodigi, guarigioni, miracoli.

Un carabiniere lo zittì con quell’umiliante sarcasmo di cui sembra siano capaci gli uomini quando s’ammantano con una divisa; altre risa sprezzanti s’aggiunsero. Uno dei suoi custodi gli assestò una piedata in un fianco: leggera e perciò ancor più umiliante.

Gioacchino avvertì d’essersi perso, senza più rimedio. Sentì che le sue parole, infiochite e sterili, gli si ricacciavano in gola; sollevò lo sguardo al cielo e implorò una voce, sicura, capace di raccontare e di farsi intendere, capace di imporre le sue ragioni che, in quel momento, erano solo alla disperata ricerca di un po’ di compassione. Una voce, che la sua nessuno più l’ascoltava.

Era sul finire di novembre, nel 1885.

Anche se l’entrata in vigore del Codice Zanardelli nel 1889 limitò a quattro anni il peso dei lavori forzati, l’uomo che il carcere dell’Asinara rilasciò nel giugno del 1901 era irrimediabilmente fiaccato nel fisico e nello spirito. La libertà tanto attesa, prese forma in un viaggio senza fine dove allo sfumare del rumore del vento e del mare, si sovrappose lo sferragliare del treno e quindi il cauto trotto dei cavalli che dalla nuova stazione di Matelica lo riportarono al suo paese.

Era un pomeriggio di giugno, nell’ora in cui il sole taglia il corso e infuoca la piazzetta di Sant’Andrea. Il postiglione aiutò l’unico passeggero a scendere dalla carrozza e a mettersi in spalla una sacca floscia.

Diciassette anni dopo quel 31 agosto, transitò lungo il corso del paese, con aria che non riuscendo ad essere di sfida per la grevità del suo incedere, né di umiliazione per la fierezza e la fissità del suo sguardo, apparve, a quei pochi che non potendolo evitare furono costretti a incrociarne il passaggio, di totale assenza, di estraneità.

Non esisteva un tempo capace di sbiancare il ricordo infuocato e scuro di quel giorno d’ira, quando insieme ai suoi figli era sceso in paese per sistemare alcune questioni, per rimediare agli sgarbi e liberarsi dal peso di certe oppressioni patite, per ribadire insomma che loro volevano essere lasciati in pace.

Gettò solo uno sguardo di sguincio al portone del numero 31, dove il calzolaio del paese, intromesso per suo azzardo a placare la rabbia che montava, ebbe in cambio un affondo di lama e cadde a terra sostenendo a piene mani le sue viscere. Per un attimo gli riecheggiarono grida d’ogni tipo e rivisse in un lampo l’interminabile fuga e le fatiche di nascondigli malsicuri, l’umiliante strazio della cattura, la macchia nera di tanti anni di vita non vissuta: ma la cosa ormai non lo riguardava più, tutto era fermo.

Fu l’ombra di un’ombra che scivolò sulle pietre del selciato e raggiunse il Comune; sul foglio di accompagnamento consegnato all’uscita dal carcere, era imposto l’obbligo della firma del Sindaco. Solo poche parole di circostanza per sbrigare la pratica e lasciò il paese dalla piazzetta di Panicale per inerpicarsi lungo la Costa del Roccone.

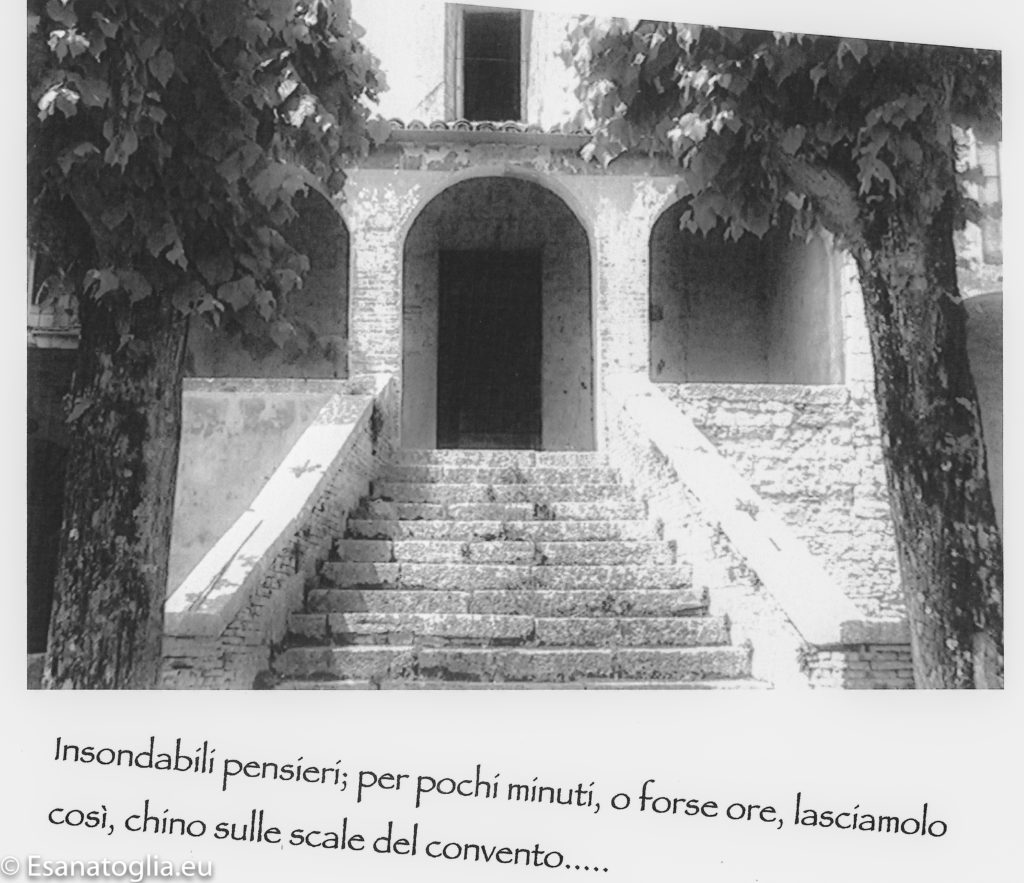

Con passo incerto, inciampicando più volte per la stanchezza, percorse il sentiero che portava a Fontebono dove dimorava ancora qualche frate cappuccino vegliando sul declino del monastero che di lì a qualche anno sarebbe passato ai Carmelitani e quindi acquistato, nell’agosto del 1912, dal professor Gaetano Mataloni.

S’inginocchiò sulla scalinata della chiesa e chinando il capo estrasse dal petto il filaccio di lana a cui era appesa la sua pezzoletta di tela marrone.

Insondabili pensieri; per pochi minuti, o forse ore, lasciamolo così, chino sulle scale del convento.

Riposa, si ristora.

Lo ritroviamo, dopo, più tardi, sullo spiazzo sopra la chiesetta di San Cataldo, affacciato sulla sua valle: la Costa delle Rae, la Serra del Cavallo che cela allo sguardo le case di Fonte dell’Olmo e della Quagna, la Costa del Cioccolo e, proprio sotto di sé, Sasso Giardino con lo scoglio che principia all’inizio del Vallato delle Cartiere e sale fino alla cima delle Torricelle. Il fondo della valle, solcato dal fiume e dalla strada, quasi un imbuto che risucchia; l’ultima arricordanza era un nugolo di carabinieri accaniti su dei poveri cristi tenuti a catena. Si strofina i polsi e il dorso d’una mano serve a comprimere gli occhi umidi.

Era finalmente a casa, ma ormai vecchio e irrimediabilmente stanco, sfinito; il tempo aveva levigato la sua asprezza, dato lume al suo sguardo torvo. In paese, nessuno l’avrebbe mai più rivisto.

Il rancore per una vita storta, resta affidato ad una lapide su cui, ancora oggi, sta scritto: “In questa necropoli che racchiude il mistero della vita fine all’umano dolore principio vero d’uguaglianza e giustizia il 13 luglio 1907 Antonio Angelo Romualdo Feliziano e Nazzareno deposero la salma del loro padre adorato Gioacchino Pocognoli che pietosa e caritatevole cessò ad anni 82 la travagliata sua vita”.

Ancor prima che rischiosi sono totalmente arbitrari i tentativi di introdurre cambiamenti nelle vite di chi non c’è più, alterandone, anche inconsapevolmente, forma e sostanza. I morti, di certo, difficilmente se ne giovano; è piuttosto esercizio che torna utile ai vivi.

Ciò nonostante, non solo per azzardare un ipotetico e parziale risarcimento ai torti di cui riteniamo fu vittima Gioacchino, alla pari di tutti quelli a cui la storia impone il ruolo di ‘deboli’ e ‘perdenti’, e condanna a sicura sconfitta (e tra questi non dimentichiamo certo il giovane, malcapitato, calzolaio Ardenti….), ma anche o forse soprattutto per l’utilità di aggancio con la nostra semplice storia umana, perché ci aiuta a porre in risalto un minuscolo esempio dei contraddittori cicli della vita degli uomini, l’oscillante scansione del tempo che si alterna in apparenti insanabili opposizioni, santità e dannazione in questo caso, ……proviamo a rendere quella voce che Gioacchino Pocognoli a suo tempo reclamò…. parlando di quella pezzoletta di ruvida tela.

Pietro Paolo Pocognoli

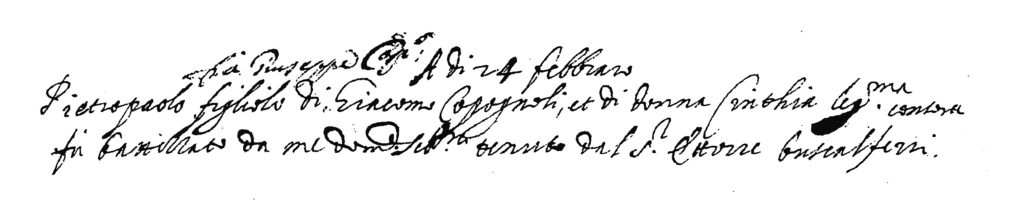

Il 24 febbraio 1620, il fonte battesimale della Pieve accolse Giacomo Pocognoli e Cinthia Salvi, ambedue contadini, con in braccio il neonato Pietro Paolo.

La breve notula del Libro dei Battesimi (in cui un errore designa il casato Copognoli, quasi suggerendo quella che appare la più probabile origine del cognome: provenienti da Copogna) ricorda come Compare della cerimonia Ettore Buscalferri, che doveva l’importanza del suo nome alla cospicua ricchezza derivata dal possesso della cartiera e del molino dell’olio e dall’essere stato emissario della Comunità in due missioni di primaria importanza per la storia locale, e perciò gli spettava una particolare considerazione.

Dalle sue mani arrivarono infatti nella nostra terra, per intercessione del Cardinale Gaetani, le reliquie di San Cataldo concesse dal vescovo di Taranto nella primavera del 1616; ancora prima, nel 1602, fu sempre lui a ricevere dall’Abate di Subiaco, quelle di Santa Anatolia. Sopravvissero di molto alla sua morte i mirabolanti racconti delle galoppate con cui la sua cavalla di pelo moscato lo aiutò a sfuggire alle insidie, più d’una, in occasione di tali viaggi.

Nonostante il prestigioso comparaggio, nacque Pietro Paolo, “humile di Famiglia, humile di Antenati, humile di Genitori, humile di conditione, humile (benché non esoso, o sprezzabile) di esercitio”.

La terra di Santa Anatoglia e quelle ad essa vicine conoscevano in quegli anni una pausa di relativa calma dopo le calamità di fine secolo che videro inenarrabili lutti abbattersi sulle stremate popolazioni dello Stato Pontificio. Il segno delle carestie che dal 1590 e per un paio d’anni funestarono gran parte dell’Italia centrale, rimase per lungo tempo scolpito nella memoria e sulla pelle della gente; si moriva di fame ad ogni angolo della strada: 25, 30 o 40 al giorno nella vicina Fabriano, dove quando non ne morivano più di 20 la popolazione esultava perché “parea che fosse buona nova et avesse a cessar una così grande strage”: lentissima fu la ripresa che ne seguì.

Non che ora regnasse la grascia: la battaglia quotidiana per campare era comune a tanti; e altre carestie sarebbero arrivate, altre epidemie di peste, a funestare un secolo, il seicento, da ricordare, anche per questo aspetto, quanto mai fosco. Sicuramente Giacomo e Cinthia trascorsero la loro infanzia tra i patimenti dell’indigenza che fu sventura comune a tanti; ma i contadini, è noto, riuscivano ad arrabattarsi.

Il ceppo dei Pocognoli era stanziato, ormai da più d’un secolo, nella zona più impervia della parte montana del paese; boscaioli, pastori e carbonari, vivevano piuttosto appartati in un ambiente aspro che plasmava anche il loro carattere.

Per molti versi, la vita di Pietro Paolo non dovette essere dissimile da quella di tanti altri contadini e caprari; le pagine del suo biografo non possono che restituirci la figura di un figlio diligente e laborioso, rispettoso dei pii insegnamenti dei suoi genitori ispirati a quel senso cristiano della vita che spesso una sottile (e talvolta perfida) retorica ritiene che attecchisca più facilmente tra i poveri. Destino della sua figura sarebbe certamente stato quello di consumarsi nei boschi di Cafaggio o nei pascoli del monte Gemmo, come per tanti pastorelli suoi pari, giovani villici dall’orizzonte di vita compresso tra Mutola e San Vicino; ma all’età di 23 anni “si sentì nascer nel cuore, a dal cuore ascendere nell’Animo vive fiammelle di un’insolito spirito, che l’incitava, & eccitava a risolutione di opere più egregie, e di più generose, e più magnanime imprese”.

In altre parole, la scintilla della vocazione religiosa, coltivata in un ambiente per ciò non certo fertile, “fra le rozzezze de’ monti, fra le rusticità delle selve, fra le fatiche della coltura de’ campi, e frà le disastrose diligenze di una continua, e vigilante cura di armenti”.

Ambiente rozzo ma permeato di religiosità: apparteneva infatti ad una famiglia beneficiaria di un particolare ‘status’ che la poneva in una situazione di privilegio in quanto a predisposizione alla vocazione.

Aveva carezzato il saio dei cappuccini indosso a due suoi zii di parte materna: Marsilio e GiamPaolo.

Marsilio Carucci (1562-1639) che pur non avendo meritato una storia della sua presenza terrena, nella biografia dei suoi più eccelsi parenti è ricordato per la morte avvenuta nel 1639 nel “Convento della Patria” e per i funerali onorati “da incredibil concorso di popolo, e Paesani, e stranieri, anzi dal Magistrato medesimo”.

Chissà se per suoi meriti o per la luce riflessa derivatagli dal fratello Fra Giuseppe che a Macerata godeva di vasta notorietà, quanti accorsero al Convento sotto San Cataldo “non potendo ottener altra cosa del Servo di Dio, per averlo tutto spogliato la sua estrema povertà, si diedero per eccesso di divozione a fargli in pezzi l’Abito, a tagliarli i capelli, e la barba, per serbarli in conto di preziose Reliquie”.

La storia che ci viene consegnata vuole che il suo carattere fosse mite e pacifico, a fare da contraltare a quello iracondo e collerico del fratello maggiore Giam Paolo, il futuro Fra Giuseppe seniore.

Fra Giuseppe seniore o ‘il vecchio’ (GiamPaolo Carucci)

GiamPaolo Carucci, figlio di Francesco, falegname, e Fiore Piccaroni, vide la luce in Sant’Anatoglia nel 1560.

Fu iniziato dal padre alla stessa sua professione e nonostante gli sforzi educativi dei suoi crebbe con un carattere difficile, forastico. La morte accidentale della madre sovvertì inaspettatamente la sua congenita iracondia. Donna Fiore, era intenta a sbrollare dei rami per far frasche mentre un legnaiolo tagliava un grosso albero, che disgraziatamente le cadde sopra, e “dalla violenza del colpo, e dal peso vi restò oppressa, e morta”.

Temendo, ancor più della Giustizia, lo sdegno di GiamPaolo, l’uccisore “preso il cadavero, lo gittò in un gorgo d’acqua, perché si credesse da se medesima accidentalmente cadutavi”.

Ma come venne alla luce la verità del fatto, “GiamPaolo si lasciò talmente trasportare dall’ira, e dal suo natural furore, che tutto smanìe, andava in traccia dell’uccisore, per vendicare col sangue di lui la morte della Madre. Non vi fu ufficio pietoso di buoni Amici, che ritener lo potesse, non industria bastevole a mitigare quell’animo inferocito”.

Un impeto talmente violento che indusse o favorì il disegno, attribuito al “pietosissimo Dio che lo avea destinato tra i grandi del suo Regno” d’un ravvedimento totale: un raggio di luce Celeste, una scossa violenta, l’implosione di un rancore accecante “lo illuminò nella mente, e toccollo nel cuore, che cangiato subito in un’ altro, non solamente perdonò, e fece pubblico stromento di pace all’uccisore” ma decise di dare un risoluto addio al mondo facendosi Cappuccino.

Fu Padre Bartolomeo da Cesena, allora Provinciale della Marca, che confermando la fermezza della sua vocazione lo spedì a intraprendere l’anno di noviziato nel convento di Fabriano. Lo zelo del peccatore trasformò il suo periodo di prova in una continua e lampante dimostrazione di fervore che sopravanzò ogni altro: “con giubilo e contento universale fu ammesso alla solenne Professione, e destinato di famiglia nel Convento di Jesi nell’ufficio della Cucina”. Nonostante l’ufficio non fosse tra i più prestigiosi, ebbe da subito modo di mostrare particolari inclinazioni per il pensiero speculativo. Padre Pietro Trigoso, celebre teologo e Predicatore Gesuita passato tra le fila dei Cappuccini, amava sacrificare il suo riposo per ritirarsi in cucina ed ascoltare le riflessioni di quel giovane cuciniere “e con esso lui si poneva a discorrere spiritualmente di Dio con tanta semplicità, umiltà, e divozione, come s’egli non fosse stato quel grand’Uomo, e quell’insigne Teologo, che lo decanta l’Opera da lui data alle Stampe sopra l’ineffabile Mistero della Santissima Trinità, ma Uomo idiota, semplice, ed ignorante, qual’era per l’appunto Fra Giuseppe”. Si diffuse la fama della sua carità verso i poveri ai quali distribuiva “abbondanti limosine” e al suo passaggio le folle accorrevano per vederlo, spopolando le città. Fama che s’accrebbe quando gli venne attribuita la impensabile guarigione della nobildonna maceratese Margherita Ricci; abbandonata dai medici che non seppero far altro che affidarla alla divina provvidenza e alle preghiere di Fra Giuseppe; la presenza del frate in interminabili veglie e la contessa Ricci si riebbe e riuscì sanata. Il suo particolare stato di grazia, riconosciuto dal popolo, suscitò invidie e ripicche: dimorando nel Convento di Montecchio insieme ai suoi confratelli Felice da Lapedona e Gherardo da Salodecio, espresse tale “ridondanza di spirito e tanta purità di coscienza” tanto da far sorgere in alcuni religiosi il sospetto “che la dottrina che veniva insegnata, e praticata dai Servi di Dio, come cosa nuova, e non ben capita da tutti, massime dai semplici, potesse essere assai più dannosa, che profittevole all’Anime”. Venne così stimolata la reazione di quegli atteggiamenti rigoristi che mietevano ancora vittime anche illustri: per salvare le anime dal braciere dell’inferno a quel tempo si mandavano i corpi ad arrostire sui roghi dell’Inquisizione. Il secolo s’era annunciato col rogo di Giordano Bruno in Campo de’ Fiori a Roma.

Anche lo zelo dei fraticelli venne scambiato per eresia e il dubbio dovette essere fugato di fronte alla S. Congregazione della Ss. Inquisizione di Roma, al cospetto della quale i tre riuscirono a dimostrarsi “non già novatori, ma divoti e perfetti Religiosi”.

Povero tra i poveri, vestì sempre e solo un abito “che si contraddistingueva da tutti gli altri nell’esser rappezzato”; volle la sua cella totalmente disadorna, il vitto il più parco e il più vile, “pane il più duro, e più bruno, che si trovasse nella cerca, qualche minestra avanzata erano le sue delizie”. Il corpo era quasi sempre mortificato da un aspro cilicio che di continuo lo tormentava e in più s’imponeva un riposo che non superava mai le tre ore.

Se non costretto da necessità o carità, “non parlava mai con Donne di qualsivoglia condizione” e quando lo faceva “era mirabile la modestia, e il rossore del volto, la composizione, e mortificazione”.

Battagliava di continuo col “nemico domestico, cioè il proprio corpo” cosicché per desiderio di castità assoluta “parendo non gli riuscisse di repr mere a quel segno, che bramava, gl’incentivi e impuri moti del senso, si diede a mortificare la Carne, col mangiare certa erba velenosa, che in progresso di tempo poteva recargli non mediocre detrimento alla salute”. Lo soccorsero le parole di Fra Marco da Scotaneto a scongiurare il peggio ricordandogli che “la concupiscenza della Carne non hà ad estinguersi col sugo di erbe velenose, ma coll’acqua delle lagrime, col fervore dell’orazione, colla confidenza in Dio, e colla ripugnanza della volontà, senza disprezzare però un rigoroso, ma discreto trattamento del proprio Corpo”.

Ma la mortificazione del proprio corpo, “l’odio santo di se medesimo” era considerato il sentiero più sicuro per la vita eterna; s’oppose alla naturale ripugnanza provata d’istinto alla vista d’un povero “tutto ulcerato, e piagato nella faccia, da cui grondava fetente, e stomachevole marciume”; “affettuosamente abbracciatolo, cominciò a lambire colla lingua la puzzolente piaga, e totalmente la ripurgò, sorbendo, quasi nettare soavissimo, l’immonda putredine”.

Leccò gli sputi d’un povero vecchio molestato da una tosse catarrosa la cui insistenza durante un’orazione in chiesa stava per risvegliare la forse mai sopita sua “natura assai altiera e collerica”.

Furono i Conventi di Montecchio, Roccacontrada, Filottrano, Macerata a subire il fascino degli eventi speciali che lo videro protagonista. E vaste furono le zone in cui le voci si diffusero; voci di prodigi per un singolare e quanto mai eterogeneo inventario: predizioni, non propriamente straordinarie, di grandini e tempeste; non del tutto improbabili carestie; più difficile spegnere l’incendio di un camino soprattutto se col segno della croce; con un’erba, detta di S.Croce, posta sopra la parte offesa e formatovi sopra un altro segno di croce, sanò e fece camminare; con alcune paste e un fiasco di “lagrima spiritosa”, resuscitò il morente Filippo Boccavecchia da Mondolfo che “essendosi un giorno molto riscaldato nel gioco, che dicono della Ruzzola, per estinguere gli ardori della sete, bevette in buona quantità dell’acqua assai fresca in una fonte”; cancella posteme, che fossero ascessi o tumori, non è dato sapere; è comunque presente dove alligna il male, ma non disdegna di rimbonire il vino “accurinato”, rovinato cioè “da venti australi”.

Un’esistenza imperniata sulla brama della sofferenza giunse a coronamento con una grave infermità che lo colse a 81 anni, come estrema prova di sopportazione e ad accoglimento delle “fervorose brame” con le quali richiedeva il patimento.

Chiedendo perdono al mondo, “a tutto e tutti”, con volto sereno, e “gioendo placidamente”, si spense il 17 aprile 1642 “la notte precedente il Giovedì Santo a 82 anni di cui 62 con il saio cappuccino”.

Non valsero le precauzioni adottate dai suoi confratelli, né poterono nulla le cancellate della cappella ove la salma fu esposta “perché bramose le Genti, di avere alcuna cosa del Servo di Dio, facendo forza, ruppero i cancelli, ed entrati si diedero a lacerargli l’Abito, a tagliargli i peli della barba, e del Corpo”. Al popolo fu concesso per tre volte di depredare la salma del saio che la rivestiva fino a che non fu dispersa per ordine del Governatore della Marca lì presente.

Cessato il fermento del popolo più minuto, alla nobiltà fu concesso un appagamento della propria devozione, più approfondito, quasi da tavolo anatomico. Uno dei presenti gli svelse segretamente “un ugna del piede”, da cui cominciò subito a scaturire vivo sangue, e in tanta copia, come se quel corpo fosse ancora vivo. Rimirato, lisciato, baciato; “più volte vennero alzate le palpebre per vedere gli occhi, non già appannati, come in altri accade, ma belli, lucidi, e vivaci, come d’un vivo, e vivo grandemente allegro, persistendo così aperte, finché da altri non venissero chiuse”.

Il Cappuccio venne conservato nel Monastero di Santa Anatoglia, il Mantello nel Convento di Macerata: per molto tempo, la gente continuò ad attribuire a queste sue reliquie prodigi di vario genere.

Fu su questo solco che Pietro Paolo visse in crescendo le sue pulsioni di fede; con queste storie si confrontava ogni volta che alzava gli occhi al cielo o, molto più bassamente, li puntava in quelli del suo interlocutore. Con sempre maggiore insistenza il suo sguardo trasognato prese a posarsi lungo la costa del monte Corsegno, ove poteva intravedere una possibilità di requie per i tumulti interiori che lo scuotevano.

Viveva ormai da tempo, nel monastero di Fontebono sotto san Cataldo, una comunità di Cappuccini…